TEXT & FOTO: Phillipp Steiner

Neustadt in Holstein. Die Männer tragen Badehosen und blaue Bademäntel. In Schlappen laufen sie über den Kachelboden. Die Luft im Gebäude ist warm und das Wasser hat um die 30 Grad. Aber sie wollen gegen acht Uhr früh an einem Donnerstag nicht baden gehen, sondern für den Notfall üben. Es sind Soldaten der deutschen Marine: sieben U-Boot-Fahrer und ihre Ausbilder.

Der Ort: Das Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr Marine, abgekürzt EAZS M. Es liegt in Neustadt in Holstein an der Ostsee. Im EAZS M lernen Soldaten zum Beispiel Brände auf Schiffen zu bekämpfen oder Lecks abzudichten. Hier und heute ist das Szenario ein anderes: Der Aufstieg aus einem havarierten U-Boot.

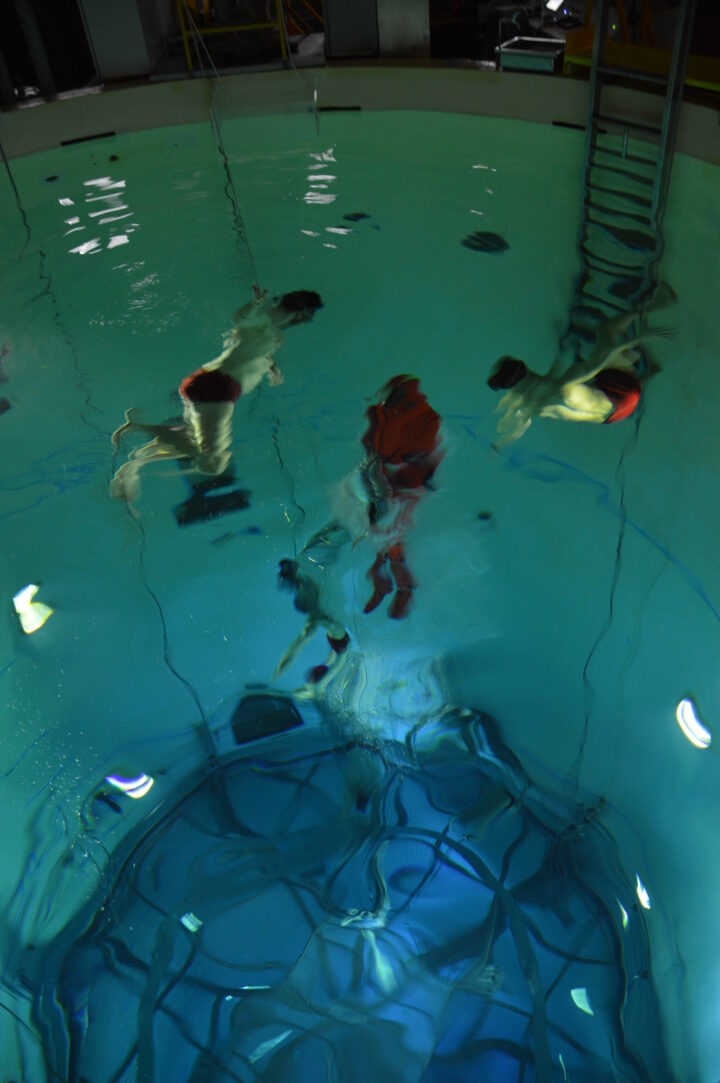

Ein über 40 Meter hoher grau-weißer Turm überragt im EAZS M alles Übrige. Er ist so hoch, weil es drinnen so tief runter geht. Dort steht der Tieftauchtopf. Vor rund 50 Jahren hat die Bundeswehr ihn gebaut. Der Stahlzylinder ist 36,5 Meter hoch und misst sieben Meter im Durchmesser, teilt die Marine mit. Eineinviertel Million Liter Wasser sollen drin sein – und bald die Männer in den Bademänteln.

Ein U-Boot-Fahrer heißt Tino, 44 Jahre, Vollbart. Wie bei den anderen Soldaten soll sein Nachname nicht veröffentlicht werden. Noch in der Schulzeit habe er von einem Freund den Hinweis bekommen, dass U-Boot-Fahrer gesucht würden – so kam er zur Marine, erzählt er in einer Pause. Im Jahr 2000 habe er den Kursus für den Notaufstieg das erste Mal gemacht und seither oft wiederholt. Trotzdem findet er es »jedes Mal wieder aufregend«.

Seinen zweiten Lehrgang absolviert der 28-jährige Mika aus Niedersachsen. Er sei wachhabender Offizier und fahre mit Auftrag des Kommandanten das Boot operativ zur See. Warum ist er U-Boot-Fahrer geworden? »Weil mich das Ganze fasziniert hat, unter Wasser eingesetzt zu werden. Und eben nichts sehen zu können unter Wasser, sondern sich nur an den Geräuschen orientieren zu müssen.«

Um kurz nach acht ist es soweit. Oberstabsarzt Lukas, dem eine Frau Obermaat assistiert, hat die U-Boot-Fahrer gesundheitlich gecheckt, sie tauschen ihre Bademäntel gegen klobige orangefarbene Rettungsanzüge. Die Ausbilder prüfen den Sitz und legen jedem einen Gurt um die Hüfte. Er wird später im Tieftauchtopf an ein Führungsseil geklinkt, damit die Fahrer nicht umhertrudeln; im Ernstfall auf See gäbe es das nicht. Dann rücken alle sieben mit Stabsbootsmann Konrad in den Fahrstuhl ein und fahren zur Schleuse auf zehn Metern Wassertiefe.

Dieser rundliche Raum wirkt nicht viel größer als der Fahrstuhl. Die Männer bücken sich durch ein Schott hinein. Mit dem Tieftauchtopf ist die Schleuse durch ein zweites Schott verbunden. Nachdem sich das erste geschlossen hat, dreht Konrad das Wasser in der Schleuse auf. Es steigt den Männern bis zur Brust und manchmal bis zum Hals.

In diesen Minuten ändere sich die Stimmung, weiß der vor der Schleuse Dienst verrichtenden Ausbilder Obermaat Sebastian – jedenfalls dann, wenn U-Boot-Fahrer das zum ersten Mal machten, was heute allerdings nicht der Fall ist. Sie seien ein bisschen aufgeregt, lächelten noch und redeten viel. »Und wenn man dann reingeht und die merken, dass der Wasserstand steigt und das Schott schon zu ist, dann wird es schon ruhiger. Und spätestens dann, wenn Druck raufgegeben wird, dann sind eigentlich alle ruhig.«

Nach dem Fluten erhöht der Ausbilder in der Schleuse nämlich auch noch den Luftdruck, bis er zehn Meter Wassertiefe entspricht. Dann öffnet sich das Schott zum Tieftauchtopf.

Was folgt, lässt sich teils durch Fenster von außen verfolgen, teils wird es von Soldaten so geschildert. Der U-Boot-Fahrer setzt sich ins Schott zum Topf. Er hat einen Atemregler im Mund, der Luft aus einer Leitung in der Schleuse zuführt – ähnliche festinstallierte Atemnotluftanlagen durchziehen auch U-Boote. Ausbilder Konrad ruft drei Wörter: Auf »Hol!« atmet der U-Boot-Fahrer ganz aus. Auf »Tief!« atmet er tief ein und hält die Luft an, der Atemregler kommt raus und die Kopfhaube des Rettungsanzugs wird zugezogen. Auf »Luft!« startet die eigentliche Übung.

Zwei tauchende Ausbilder ziehen den U-Boot-Fahrer in den Topf, ein dritter stellt sich ihm gegenüber. Dort wird sein Gurt in das Führungsseil geklinkt. Ein Taucher haut dem U-Boot-Fahrer auf die Schulter. Daraufhin dreht der die Pressluftflasche an seinem Anzug auf; bei mehreren Durchgängen scheint auch ein Ausbilder an der Flasche zu drehen. Aus ihr strömt die Luft in Aufstiegskragen und Anzugshaube. Ein Ausbilder brüllt den U-Boot-Fahrer an: »Alles klar?!« Der muss »Alles klar!« antworten. Wenn seine Haube mit genug Luft gefüllt ist, lassen ihn die Taucher los und er schießt nach oben.

Ungefähr auf halber Höhe erwartet ihn wieder ein Ausbilder, zum Beispiel Jens. Der späht, ob der U-Boot-Fahrer richtig ausatmet, damit die Lunge nicht verletzt wird, wie er oben erklärt. Atme der Kamerad nicht richtig aus, müsse er ihn »notgedrungen korrigieren, vielleicht auch mal mit ‘nem Hieb in den Magen«.

Anders als die U-Boot-Fahrer tragen die Ausbilder nur Badehose und Tauchmaske. Sie sind Apnoe-Taucher. Auch ihr »Alles klar?!« brüllen sie ohne Hilfsmittel ins Wasser. Wenn sie unten auf ihre Einsätze warten, finden sie allerdings Luft in einer Taucherglocke und in Luftkammern an den Seiten des Topfes. Für ihr eigenes Training nutzen sie diesen in voller Tiefe. Für die U-Boot-Fahrer wurde das Training vor Jahren auf zehn Meter begrenzt, um Risiken zu minimieren.

Oben wartet Oberstabsarzt Lukas auf die U-Boot-Fahrer und verordnet kleine Aufgaben: in Siebener-Schritten von 100 rückwärts zählen zum Beispiel oder »Zunge rausstrecken, links, rechts bewegen, Backen aufpusten, Stirn runzeln«. Außerdem streicht er ihnen über den Körper, ob sie taube Partien haben. »Das ist unser Neuro-Check«, erklärt der Mediziner. Es handele sich um eine »kurze fokussierte Untersuchung, um auszuschließen, dass die Trainingsteilnehmer, wenn sie an die Oberfläche kommen, quasi neurologische Defizite haben«.

Doch allen geht es gut. Auch Ausbilder Konrad ist zufrieden. Ablauffehler habe es gegeben, insgesamt aber »alles super funktioniert«. Das Notaufstiegstraining ist zu Ende. Am Nachmittag sollen die U-Boot-Fahrer trotzdem schon wieder ins Wasser. Diesmal in der Schwimmhalle des EAZS M, wo sie bei Wellengang zum Beispiel Verletzte bergen üben, kündigt der Stabsbootsmann an. Die Badesachen werden an der Ostsee also noch gebraucht.

Die U-Boote der deutschen Marine

Die deutsche Marine verfügt nach eigenen Angaben über sechs U-Boote. Sie zählen zur Klasse 212A, tragen die Nummern U31 bis U36 und wurden von 2005 bis 2016 in Dienst gestellt. Die Boote sind 56 Meter lang, sieben Meter breit und elfeinhalb Meter hoch. Die Stärke der Crew liegt bei 28, erklärt die Bundeswehr auf ihrer Website. Es sind nicht nur Männer: Ein Marinesprecher erklärt auf Anfrage, dass auch Frauen auf U-Booten dienen.

Der 212A-Antrieb ist eine Kombination aus Dieselgenerator, Brennstoffzelle, Akku-Anlage und Elektromotor. Das ermögliche lange Tauchfahrten und mache die Boote extrem leise. Bewaffnet sind die Boote den Angaben zufolge mit Schwergewichtstorpedos und einem Torpedo-Abwehrsystem. Zu den Sensoren gehören Sonare, Sehrohre und Radar. Hauptaufgabe der U-Boote ist laut Marine, Ziele über und unter Wasser zu bekämpfen. Die wichtigsten Nebenaufgaben seien Aufklärung und der Einsatz von Kampfschwimmern.

Die sechs U-Boote bilden mit dem Unterstützungsschiff »Main« und Flottendienstbooten das 1. Ubootgeschwader. Zu diesem gehören ferner ein Ausbildungszentrum und ein Hydroakustisches Analysezentrum. Sitz des Geschwaders ist das schleswig-holsteinische Eckernförde. Es zählt zur Einsatzflottille 1, die auch Stützpunkte in Kiel und Warnemünde hat.

Die Einsatzflottille 1 ist einer der drei Großverbände der Marine. Daneben gibt es die Einsatzflottille 2 mit dem Stützpunkt Wilhelmshaven an der niedersächsischen Nordseeküste. Sie umfasst die meisten großen Schiffe wie Fregatten und Einsatzgruppenversorger. Dritter Großverband ist das Marinefliegerkommando mit Hubschraubern und Flugzeugen, es liegt in Nordholz ebenfalls in Niedersachsen an der Nordsee.

»U-Boote trafen im Kaiserreich auf Skepsis«

»Die Geschichte der U-Boote ist militärisch geprägt,« sagt der Historiker Nils Theinert. Ein Leitgedanke sei gewesen, sich gegen einen überlegenen Gegner Vorteile zu verschaffen.

Im 19. Jahrhundert wurden Technologien wie die Tiefensteuerung, Elektromotor und Torpedos langsam zur Einsatzreife gebracht, erklärt Theinert, der an der Universität Bremen und am Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven zur Geschichte der U-Boote promoviert.

Die ersten brauchbaren Boote seien um 1900 entstanden. Im Deutschen Kaiserreich waren sie allerdings kein Selbstläufer, weiß der Berliner. »Es war eine Maschine, die auch in Marinekreisen anfangs auf Skepsis traf, weil es sich um eine vermeintlich schwache und unehrenhafte Waffe handelte. Zudem verschwammen durch die Enge an Bord traditionelle Hierarchien zwischen Offizieren und Mannschaften.«

1906 wurde dennoch U1 in Dienst gestellt. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg seien U-Boote meist über Wasser gefahren, da sie nicht lange tauchen konnten. Ab den 1950er Jahren habe die Bundesrepublik ihre Flotte aufgebaut, nun als Nato-Mitglied.

»Die Bundeswehr sollte vor allem die Ostsee-Ausgänge sichern und den Nachschub des Warschauer Paktes im Kriegsfall unterbinden.« Deutschland habe seine U-Boote stets im eigenen Land bauen lassen. Mit der Klasse 209 habe die Industrie zudem einen Exportschlager etabliert, der »nicht zuletzt an Militärdiktaturen verkauft« worden sei.

Aktuell verfügt Deutschlands Marine über sechs U-Boote der Klasse 212A. Diese bildeten »absolute Spitzentechnologie, aber andere Länder sind durchaus konkurrenzfähig«, urteilt Theinert. Mit der Anzahl sei »das absolute Minimum erreicht.«